Am Dienstag, dem 2. September 2025, fand am Käthe-Kollwitz-Gymnasium eine weitere Veranstaltung der Reihe „Schule im Dialog“ statt. Diese besondere Veranstaltung war nur in Kooperation mit der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen, dem Leipziger Missionswerk, dem Projekt Open Perspectives und der Stiftung IBZ St. Marienthal möglich – wofür wir allen Beteiligten dankbar sind. Die Moderation übernahmen Elias Yang und Nico Schütze. Eingangs warfen sie die Frage auf: „Wann hören wir Deutschen von unserer kolonialen Geschichte?“ und verwiesen auf ein Beispiel: die Berliner „Mohrenstraße“. Seit dem 23. August trägt sie den Namen Anton-Wilhelm-Amo-Straße.

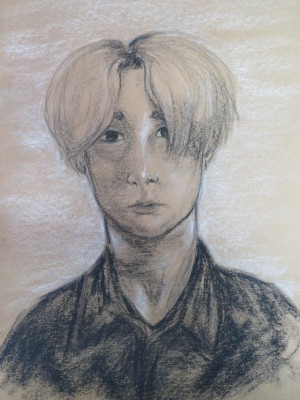

Im Mittelpunkt des Abends stand das Gespräch mit der tansanischen Regisseurin Cece Mlay und dem Protagonisten Felix Kaaya des Dokumentarfilms „Das leere Grab“ (Salzgeber 2024). Der Film erzählt von Familien aus Tansania, die nach den Gebeinen ihrer Vorfahren suchen, die während der deutschen Kolonialherrschaft ermordet und deren Gebeine in Teilen verschleppt wurden. Es ist ein Film über Trauer, Widerstand und den schwierigen Weg der Aufarbeitung. Damit das Publikum mit den Gästen ins Gespräch kommen konnte, war eine Dolmetscherin anwesend.

Zu Beginn wurde eine Unterrichtsszene aus dem Film gezeigt: Thema war der Maji-Maji-Krieg. Besonders betroffen waren die tansanischen Schülerinnen und Schüler über die Geschichte um den geraubten Schädel eines ehemaligen Anführers. Ihre Reaktionen zeigten Wut und Verwirrung, die Forderung nach Entschädigung durch die Deutschen stand im Raum.

Nach der Filmsequenz erhielten die Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Zunächst ergriffen die Moderatoren die Gelegenheit und fragten Felix Kaaya, wie seine Familie mit dem Verlust umgehe? Er berichtete: Sein Großvater war von den Deutschen getötet worden, sein Schädel wurde nach Deutschland verschleppt. Bis heute suchen Familien nach den Gebeinen ihrer Vorfahren. Zwei von ihnen fanden bereits 2024 die Schädel ihrer Angehörigen in Berliner Museen. Auch Kaayas Familie entdeckte Spuren, denn ein deutscher Kolonialbeamter hatte damals detaillierte Körperdaten in einem Brief festgehalten. Mit diesem Dokument gelang es einem freiwilligen Helfer in Deutschland, den Weg der sterblichen Überreste nachzuvollziehen: Der Kopf seines Großvaters war an ein Museum in New York verkauft worden.

Die zweite Filmsequenz zeigte das Versteck des Großvaters. Dies war eine sehr emotionale Szene, die mit Musik unterlegt war, und dieses Bild regte starke Emotionen im Publikum an. Diesmal richteten sich die Fragen an die Regisseurin des Films: Cece Mlay. Sie schilderte, wie schwer es zunächst gefallen war, einen Film über eine Geschichte zu drehen, die sie selbst nicht erlebt hatte. Erst durch die Begegnung mit der Familie Kaaya habe sich für sie eine „Lücke der Geschichte“ geschlossen. Ziel ihres Projekts sei es gewesen, die Menschen, ihre Emotionen und ihren Schmerz in den Mittelpunkt zu stellen – nicht nur abstrakte Fakten. Das Gespräch verdeutlichte außerdem: Offiziell begründete man die Aufbewahrung der Gebeine in deutschen Museen als „wissenschaftliche Forschung“. In Wahrheit war diese „Forschung“ Ausdruck von Rassismus und Entmenschlichung. Millionen Gebeine gelangten so nach Deutschland.

Eine dritte Filmszene zeigte eine Gedenkfeier der Familie Kaaya. Dort wurde die Geschichte des Anführers erzählt und an ihn erinnert. Aus dem Publikum kam die Frage, weshalb sich die Rückführung so langwierig gestalte. Kaaya berichtete von den schwierigen Verhandlungen zwischen Deutschland und Tansania über die Rückführung menschlicher Gebeine. Zwar hätten deutsche Museen längst Papiere vorbereitet, doch die tansanische Regierung fühle sich wirtschaftlich abhängig von Deutschland und zögere, konkrete Forderungen zu stellen. Trotz dieser Hürden betonte er: „Die Rückführung der Gebeine ist eine Frage, kein Krieg.“ Ihm gehe es nicht um Schuldzuweisungen, sondern darum, seinen Vorfahren endlich würdig bestatten zu können und dem Trauerprozess ein Ende zu bereiten.

Besonders bewegend war die Schilderung der Regisseurin Mlay, wie emotional die Angehörigen während der Interviews für den Film reagierten. In Deutschland sei die Reaktion auf den Film oft von Erschrockenheit über die eigene Unwissenheit geprägt, während in Tansania die Reaktionen gemischter seien, denn auch dort wüssten nicht alle Menschen von den Schicksalen der Familien.

Auf die Publikumsfrage, wie Kaaya sich wünsche, dass deutsche Schulen mit diesem Thema umgehen, antwortete er, die Kolonialzeit müsse fest im Lehrplan verankert werden. „Das Schlimmste ist nicht, dass die Gebeine hier sind, sondern dass ihr nichts von den Verbrechen wisst.“

Thula Einenkel und Johanna Kolbe

Wir danken der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen, dem Projekt [Open] Perspectives, dem Leipziger Missionswerk und der Stiftung IBZ St. Marienthal für die Kooperation.

Fotos: D. Seichter